September 08, 2013 5:18

Low End Thrills

2004 ist das Jahr, in dem Facebook den ersten Benutzern die Türen öffnet, Horst Köhler zum Bundespräsident gewählt, Theo van Gogh erschossen wird und Griechenland noch für seine Athleten, anstatt für seinen desolaten Staatshaushalt bekannt ist. Wer 2004, vor nicht ganz zehn Jahren also, ohne Verlagsunterstützung im Rücken ein Videospiel veröffentlichen wollte, musste einige schwer überwindbare Hürden nehmen.

Für Indie Games lässt sich diese Periode nahezu als prähistorisch einordnen – nicht einmal der Begriff „Indie“ war bekannt, ausgenommen vielleicht im Zusammenhang mit dem berühmten Chicagoer Archäologen. Als Privatperson ein Spiel zu entwickeln, glich dem Unterfangen, mit Faustkeil und verbundenen Augen eine Kopie des David anzufertigen. Analog zum gehandicapten Michelangelo mussten auch die meisten aufstrebenden Gamedesigner aufgrund fehlender kostenfreier Spieleengines zunächst ihre eigenen Werkzeuge herstellen. Viele weitere Glieder in der Produktionskette standen ebenfalls noch nicht zur Verfügung, sei es im Vertrieb, bei der Zahlungsabwicklung oder im Bereich der Werbung. Letzteres schließt auch Magazine und Websites mit ein, denn wie hätten potentielle Käufer eines Videospiels davon erfahren sollen, wenn so gut wie gar kein Medium über derartige Produkte berichtet – ausgenommen vielleicht die Titel von Introversion Software. Selbst wenn es Bedarf für Spiele weit Abseits des Mainstream gegeben hätte, so stellte sich doch stets das Problem, wie die Spiele zu den Konsumenten gelangen sollten. In Zeiten niedriger DSL-Anschlussdichte und in Abwesenheit von Diensten wie Steam, Humble Store oder Xbox Live Arcade ist der Weg über das DVD-Presswerk und den Verkauf im Ladengeschäft so unabdingbar wie unerschwinglich gewesen.

Bei derartigen Widrigkeiten sollte es kaum verwundern, dass Indiespiele lange als Retro-Remakes, als Mario-, Tetris- und R-Type-Clones verschrien waren. Dabei sollte man den damaligen Entwicklern nicht einmal zum Verwurf machen, einen eher pragmatischen Ansatz verfolgt zu haben. Ein zweidimensionaler Plattformer lässt sich mit relativ einfachen Mitteln herstellen, schont die knappen Resourcen der Hobby-Programmierer (Sprites lassen sich häufig wiederverwenden und halten Aufwand, sowie Dateigröße gering), bieten jedoch ausreichend erzählerische Möglichkeiten und Raum für kreative Spielideen. Es existieren allerdings noch weitere mögliche Erklärungen dafür, weshalb die Anfangszeit der Indiespiele mehr als simpel, denn als simplizistisch, charakterisiert werden kann. Da es, wie bereits beschrieben, zu jener Zeit noch als völlig undenkbar galt, seinen Lebensunterhalt mit dieser Art Spiele zu verdienen, bestand die Entwicklerszene noch weitgehend aus Amateuren. Die wiederum mussten sich ihr Handwerk oftmals erst einmal selbst beibringen und, wie in jedem kreativen Lernprozess, entwickelt man die eigenen Fähigkeiten am Schnellsten durch Imitation anderer.

Was ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt haben dürfte, war der eben schon angesprochene mangelnde Bekanntheitsgrad der gesamten Szene. Damit einher geht auch, dass die damaligen Untergrundentwickler in der Hauptsache ihren eigenen Bedarf an Spielen gestillt haben. So lässt sich erklären, dass sich überproportional viele „Mario“-Varianten auf dem Markt befanden. Sie bildeten jedoch die Basis für weitergehende Experimente, die beachtlich schnell einen immer größeren Kunstcharakter aufwiesen. Die Sättigung durch einfache Jump’n’Runs sorgte einerseits für das Vorhandensein eines technisches Fundaments, welches ermöglichte, selbstständig entwickelte Spielideen leichter umzusetzen; andererseits erlaubten derart technisch reduzierte Titel, sich auf das Herausarbeiten eines einzigartigen visuellen Stiles zu konzentrieren. Der herausragende Erfolg hyperreduzierter Pixelzeichungen – so herausragend, dass dieser Stil wiederum selbst tausendfach kopiert wurde und später sogar in den Produkten der großen Mainstream-Publisher Einzug hielt – ist dafür ein Beleg.

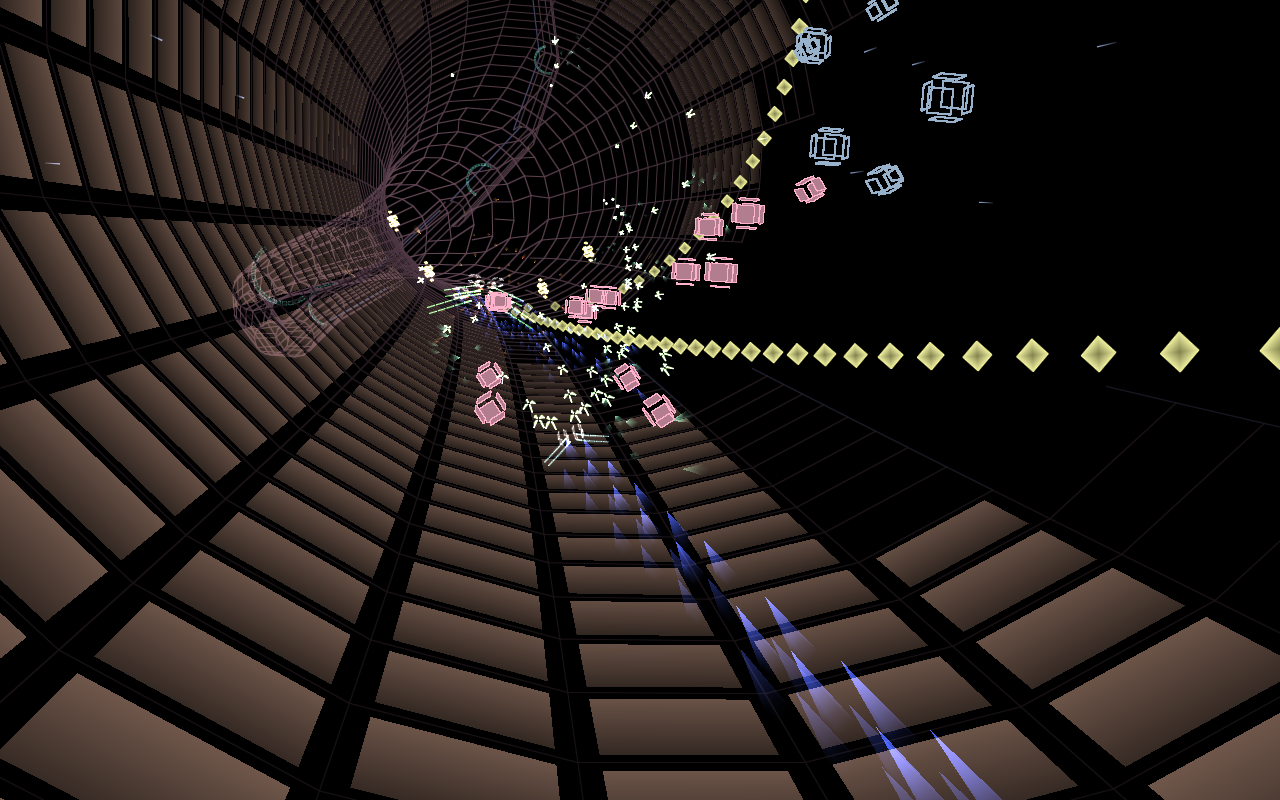

Die unerwartet große Popularität der Bewegung brachte aber leider auch Nachteile mit sich: Die neu gewonnene Anerkennung führte zu einer erhöhten Nachfrage nach eben jenen Titeln, die die Szene bekannt gemacht hatte, namentlich Daisuke Amayas Hit „Cave Story“, was wiederum zu einem Überangebot führte – und einem kleinen kreativen Exodus, zumindest in der Aussenwahrnehmung. Zeitgleich mit den niedlichen Pixelkreaturen à la „Cave Story“s Quote betraten nämlich auch Spiele wie „Torus Trooper“ die Bühne – Ein Titel, der sich nicht an der niedrigaufgelösten 8-bit-Heim-Konsolen orientierte, sondern stattdessen an den teuren Vectror-Displays, die ihr Zuhause in Arcadekabinetten wie „Asteroids Deluxe“ oder „Tempest“ hatten.

Wo heute bereits HD-Remakes bekannter Indie-Klassiker produziert werden (müssen), könnte man einen Original-Screenshot von „Torus Trooper“ ohne viel Aufsehen zu erregen bei „Dead End Thrills“ veröffentlichen, so knackig frisch wirkt dessen Grafikstil. Dies ist auch der Grund, warum ich das Spiel noch heute vielen anderen Indie Games vorziehe. „Torus Trooper“ war bahnbrechend darin, das exaltierte Spielerlebnis vor einem hochspezilisierten Arcadeautomaten auf jeden Heim- oder Büro-Computer zu transferieren, kostenlos und schnell über das Internet. Darin unterscheidet sich das ultra-schnelle 3D-Shoot-’Em-Up, bei dem die durchscheinenden gegnerischen Raumschiffe zerplatzen wie Champagnerbläschen in einem Kristallglas, noch nicht einmal groß von Spielen wie „Cave Stroy“, der Unterschied besteht darin, dass „Torus Trooper“ mehr oder weniger einzigartig geblieben ist. Das Spiel mag vielleicht inspirierend für neuere Titel wie Farbs’ „Captain Forever“ oder Shawn McGraths „Dyad“ gewesen sein, es bleibt aber in meiner Wahrnehnung stets eigenständiger Meilenstein, statt Genrevertreter.

Gleiches gilt für meinen All-Time-Favourite „NightSky“, in dessen einzigartiger collagenartiger Scherenschnitt-Landschaft ich mich so verloren wie in noch keinem anderen Videospiel gefühlt habe; gleichzeitig jedoch auch nie wieder so sehr zu Hause wie in dieser so individuell zusammen gewürfelten Traumwelt. Auch die Spiele, an denen Edmund McMillen beteiligt gewesen ist, werden wahrscheinlich immer einen besonderen Platz in meinem Herzen einnehmen. Bei keinem anderen Spiele-Illustrator erkennt man bereits am kleinsten Pinselstrich seine individuelle Handschrift, das macht ihn für mich zu einer Ausnahmeerscheinung in einem Ozean der Belanglosigkeiten. Natürlich bedingen derart autorengetriebenen Werke stets, dass mögliche Konsumenten mit individuell abweichenden Abneigungen und Vorlieben sich davon abgestoßen fühlen, insbesondere von Ed McMillens anatomischer Monstermanie. Ihr Verschwinden, beziehungsweise ihre Unsichtbarkeit inmitten der hirntoten Zombiearmee der Zombieshooter hat die Bewegung viel von ihrer ursprünglichen Attraktivität gekostet.

Doch ist dies ein Stück weit auch eine normale Entwicklung und wird sicherlich dadurch aufgewogen, dass heutzutage viel mehr Menschen einen viel einfacheren Zugang zu insgesamt vielseitigeren Spielen haben. Und wer weiß, ob die Indie-Szene ohne den massiven Publikumszuwachs genug Ausdauer und Energie gehabt hätte, um nicht nur visuell und erzählerisch, sondern auch technisch einzigartige und anspruchsvolle Leuchtturmproduktionen wie Notchs „Minecraft“ oder Polytrons „Fez“ hervor zu bringen.